文/Lena

文章目錄

前言

剛開始學日文的時候,我採行的方法是埋頭在課本、單字表和文法書裡,不斷背誦、練習,並透過考試來印證自己「學會了日文」。雖然在模擬考或測驗中,我能通過測驗,但要從死讀書轉換到開口說流利的日語,其實是有進入障礙的,當我遇到真正的日本人,腦袋就一片空白,嘴巴完全跟不上思考。

在一次又一次的嘗試學習、試錯之後,我逐漸找到一條從「死讀書」走向「自然開口」的學習路線,也讓日文不再只是考試用的工具,而是能與人真實交流的語言。這篇文章就想和大家分享我的日語實際應用心得,特別是如何在聽、說、讀、寫四個面向上找到平衡,以及我如何突破那道「從考試到會話」的門檻。

聽、說、讀、寫四大學習心得

聽:不要只聽教材,要融入生活

一開始的聽力練習,我主要是跟著課本的音檔學習,這些教材內容通常都是正式、標準的日語,對於建立正確的語感和學習正式表達很有幫助。不過,除了正規教材外,日常生活中實際使用的日語更不能忽略。我喜歡看日劇,因此經常透過日劇、日本綜藝節目來熟悉日語,後期有加入看YouTube或Podcast來接觸更自然的口語對話。

對於初學者而言,這些節目可能只能當作培養語感,等到進入中階以上,就能把這些生活化素材當成語彙與表達方式的「參考資料庫」,在聽的過程也能同時記下一些常見用法。

整體來說,聽力的部分可以同時分兩個方向練習:

- 教材、考試用音檔:訓練正式語言與應考技巧。

- 生活化的媒體內容:像戲劇、網路節目,挑選自己有興趣且程度合適的內容來聽,接觸不同語速和更自然的口語用法。

最重要的是要培養每天聽日語的習慣,持續沈浸在語言環境中,才能讓耳朵漸漸習慣不同的語感與表達方式,進而提升聽力實力。

讀:讀自己有興趣的東西、累積閱讀量

「讀」的訓練不只是為了應付考試,更是為了能看懂各種文章與文字訊息。很多人會把重點放在文法,但我個人比較不喜歡單純死讀文法。我偏好搭配大量例句和會話範例,去培養使用該文法的語感,主要是因為學生時代學英文的經驗影響了我——那時候老師總是細細拆解文法規則,卻缺少足夠的例句練習,結果反而讓我說英文時腦中不停思考「這句文法對不對」,而無法自然表達。所以在學日文時,我刻意顛覆這種學習方式,文法說明大概看過就好,重點放在多看例句與實際應用。

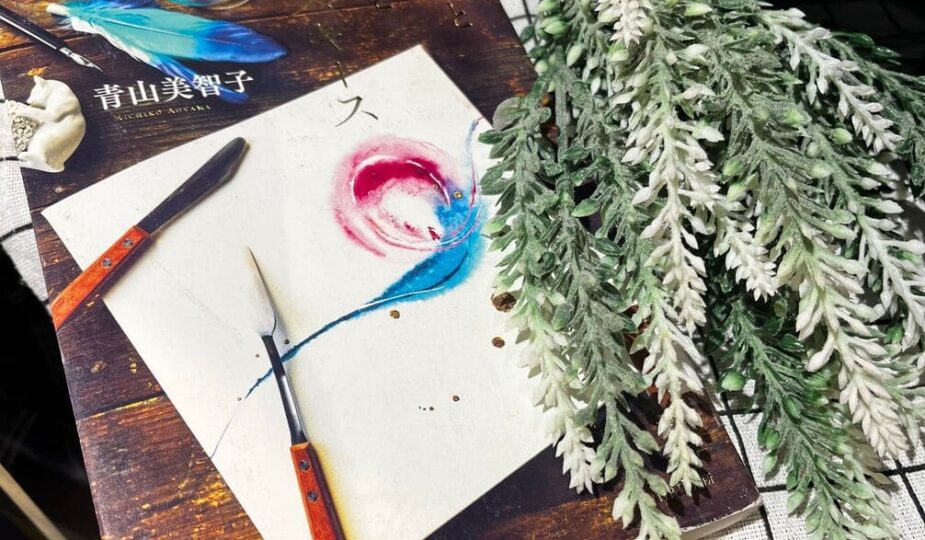

至於長文閱讀,這是很多學習者的痛點。我認為最好的方法是從自己感興趣的內容開始。我喜歡看小說,所以會挑日文小說來練習閱讀。雖然一開始可能讀得很慢、也無法完全理解,但透過上下文去推敲意思,漸漸就能讀懂大意。如果有生字反覆出現,再去查字典即可。這樣比起逐字查,學習效率更高。

除了小說之外,新聞、雜誌、社群貼文也都是不錯的素材。我喜歡心靈、學習成長的議題,所以會關注相關主題的Instagram社群帳號,也能參考較口語且日常的文字用法。閱讀的重點不是追求一次就能看懂全部,而是持續累積閱讀量,漸漸習慣日文文章的結構與表達方式,這樣「讀」的能力才能真正提升。

寫:從短句開始,再進階長文

對我來說,「寫」是練習最多的一種方式。就像中文一樣,我喜歡透過文字記錄自己的感受與生活點滴。即使沒有經營部落格,我在工作上也常需要用到寫作技巧,平常還有偶爾寫日記的習慣。所以在學習日文時,我自然也會盡量多用日文來「寫」,例如,用日文簡單記錄每天的心情、生活瑣事,或是在語言交換的過程中,用訊息和日本朋友分享趣事,甚至有一次還因為觀點不同,用日文吵了一架(笑),這些都是很真實的練習!

如果你想開始培養「寫」的能力,可以嘗試:

- 日文日記:一開始程度還不高的話,不需要太有壓力,每天寫一句話就好,重點是養成習慣,等熟悉之後再慢慢增加篇幅。

- 語言交換訊息:和語伴在APP上聊天,會更直接練習日常用語,比單純看課本有趣得多。

- 作文練習:如果想往更正式的日文寫作邁進,可以找一些日本小作文的題材(例如:旅行回憶、喜歡的食物、學習心得),挑自己有興趣的主題來練習。現在還可以把文章交給AI幫忙潤飾、糾正錯誤,學習資源比以前更方便!

說:突破開不了口的門檻

要能「說」日文,其實離不開前面「聽、讀、寫」的基礎練習。大量輸入之後,下一步就是嘗試輸出,把腦中存的日文「說」出來。但對很多人來說,最大的難關就是「開不了口」。

以我的經驗為例,我在通過N2後,決定挑戰和日本人語言交換。第一次碰面時,發現自己大約有一半聽不懂,就算聽得懂,也完全說不出口,整場只能微笑、點頭,或是用單字應付,場面相當尷尬。第二次見面時,我還是只能斷斷續續拼湊單字,但到了第三、第四次,隨著漸漸習慣語言交換夥伴的語速,我突然像是「開關被打開」一樣,開始能用句子回應了(感謝我的語言交換夥伴這麼有耐心XD)。雖然文法未必正確、速度也不快,但從單字到句子,對我來說是很大的突破。

為什麼明明考過N2,卻開不了口?後來我反思,問題並不是程度不足,而是:

- 不習慣日本人真實的語速與口音

- 臨場反應比不上考試的紙上演練

就像考完試馬上上戰場一樣,第一次一定會手忙腳亂,但只要多試幾次,逐漸熟悉之後,就能跨過心理障礙。

那要怎麼找語言交換夥伴呢?我當時是透過Google搜尋各種語言交換網站登錄資訊,等日本人來訊再約出來見面。當然,過程不見得一帆風順,有時會遇到話不投機、聊不起來的對象,有時甚至遇到怪人。如果暫時找不到合適的人選,也不要灰心。

另一個不錯的選擇是Speak App,我實際用過,它能和AI進行擬真對話,還有不同主題的情境練習。只要每天練個15~30分鐘,就能有效減少口說的卡頓感,實際遇到日本人時也比較不會卡住。如果使用付費方案,還會有更多AI步驟式學習、影音課程和情境練習。不過,要注意的是,目前要用Speak練日文,必須先把「母語」切換成英文(路徑:Speak App > 個人資料 > 設定 > 我的母語 – 英文),作為沒有真人時的替代方案,非常好用。

重點是:不要怕尷尬,多嘗試就能突破開不了口的那道門檻。

突破「讀書考試 → 開口說」的門檻

許多人在學語言時,都停留在「讀書、考試」的階段,成績看似不錯,卻一開口就卡住,這往往是因為我們習慣把語言當成知識來背誦,而不是當成溝通的工具。要真正突破這個門檻,需要從「輸入」走向「輸出」,讓語言成為生活的一部分。

在前面提到的「聽、說、讀、寫」練習中,每一項其實都能幫助我們逐步往「敢開口、能表達」的方向邁進。透過「聽」,我們讓耳朵熟悉日文的節奏;透過「讀」,我們吸收詞彙和表達方式;再透過「寫」,把腦中所學整理並輸出;最後「說」,就是要把自己丟上戰場,一次一次的失敗之後,距離開口流暢說日文的目標就不再那麼遙不可及。當聽、讀、寫的量累積到一定程度,再配合勇敢說出口,口說就會變得更自然。

最重要的是,要允許自己「不完美也能說」。即使文法錯誤、用詞不精準,只要能讓對方理解,就是成功的溝通。語言是活的,只有在使用中才能真正成長。

語言交換後,還需要繼續讀書嗎?

關於這個問題,答案是肯定的。語言交換能幫助我開口,但要讓日文更精準,還是需要靠文法和詞彙的累積。我的做法是:「用口說發現自己的不足 → 再回頭補充相關知識。」

很多人會以為,只要找到語言交換夥伴,每週聊一聊日文,口說自然就會進步,但我實際嘗試過後,發現這是一個常見的迷思。語言交換確實能幫助突破「開口說」的心理障礙,也能訓練臨場反應,但如果只停留在聊天而缺乏其他學習,進步的幅度其實非常有限。

我自己就曾經卡在這樣的狀況。剛開始語言交換時,覺得每次都能用日文聊上幾句話很有成就感,但久而久之,話題都圍繞在職場和生活這類較固定的內容,即使雙方有學習對方語言的需求,但若沒有積極訂下學習主題,對話就會因為缺乏新的詞彙和表達方式,使得層次停留在差不多的水準,很難真正拉高。

這時候我才意識到,語言交換不能取代其他聽、讀、寫的練習,而是讓讀書變得更有方向。比如,我在對話中可能突然不知道怎麼表達「臨時請假」這個情境,就會請教對方,然後記下來,回去查詞彙、學用法,再在下次對話中用出來;或者是先在書上學到某個句型,下一次聊天時就刻意找機會用用看。這樣「口說發現不足 → 回頭補充 → 再用口說驗證」的循環,才真正讓我把學到的日文內化,並且能靈活運用。

所以我的心得是:語言交換就像是練習場,但教材和讀書仍是必需的後盾(無論你的教材是平面或影音)。兩者搭配起來,才能持續往更高的層次前進,而不會停在「聊日常瑣事」的階段。

自學日文途徑

線上課程全方位學習

零經驗初學者的入門課:「Amber 生活日文課, 28 單元開啟自學之旅」

入門後看圖理解實用日文:「圖解思維X時事引導:實用日文輕鬆玩!」

AI擬真化步驟式學習

結語

回顧這一路學習日文的歷程,從最初為了考試建立基礎,到逐步摸索聽、說、讀、寫的平衡,再到透過語言交換把課本知識拉進生活,我發現語言學習沒有「一勞永逸」的方法。它更像是一場長跑,需要耐心,也需要策略。

或許有時候會覺得進步緩慢,甚至懷疑自己是否停滯不前,但只要能保持持續的學習循環,在書本和影音資料裡吸收、在交流中驗證、在反思中修正,就一定能累積出一些成果。

最重要的是,不要只把語言學習視為一個「考過檢定」的目標,而是把它融入生活,成為探索文化、交流想法、拓展世界的橋樑。當日文逐漸變成能自在運用的工具時,那份成就感與自由感,會遠遠超過考試成績所能帶來的。

如果你還對我的旅居日本計劃感興趣,也可以追蹤我的IG帳號看更多:Instagram小帳

閱讀更多文章

自學日文怎麼開始?沒補習,我這樣自學日文並考過JLPT N1(完整教材+方法分享 Part 1)

書評|引領社會新鮮人、職場老鳥找回初心的哈佛最後一堂課:《記得你是誰》讀書心得

書評|為厭世代、找不到目標的人帶來一絲慰藉的小說:《無論如何都要活著》閱讀心得

✨歡迎追蹤,接收新知

Facebook粉絲專頁→分享蔬食、健康、實用知識

Instagram小帳→分享自我成長、心靈提升內容